孫曉燕

2020年07月13日14:40 來源:淮安區報

周恩來是中國共產黨的杰出領導人,既是中華人民共和國的開國總理,也是中國人民解放軍的主要創始人之一。周恩來人民群眾觀是中國化的人民群眾觀,是馬克思主義理論在中國的運用和發展,是毛澤東思想的重要組成部分,是共產黨人思想境界和干部形象的理論升華。周恩來人民群眾觀集中體現了中國共產黨人全心全意為人民服務的宗旨,它為豐富和發展馬克思主義人民群眾觀做出了重要的貢獻。周恩來人民群眾觀在其形成過程中,不但繼承了馬克思、恩格斯和列寧人民群眾觀的基本思想,而且依據不同的實踐條件提出新觀點,從理論上深化和豐富了馬克思主義人民群眾觀。

一、周恩來人民群眾觀的基本內容

(一)時刻不忘群眾,緊密依靠群眾

1、發動人民群眾,積極利用人民群眾的力量。

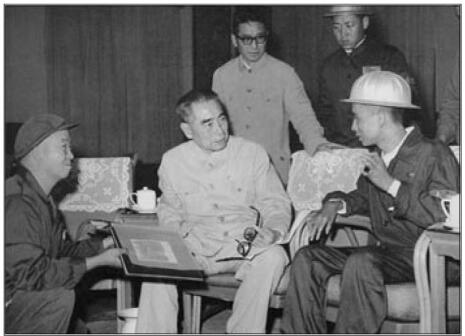

在同敵對勢力斗爭中,周恩來深深地意識到,要想取得勝利,不能僅僅靠少數人的奮斗,必須要將廣大人民團結起來,帶領他們建立自己的組織,充分發揮人民的作用。上世紀二十年代后期實行的土地革命,主要依靠的就是廣大農民的力量。關於如何進行黨的建設的問題,周恩來也曾經做出指示。他提出,黨員同人民的聯系不能浮於表面,必須讓黨真正影響到人民,也必須讓黨能夠了解人民的意願,黨應當是屬於人民的。“深入人民群眾,把黨的影響擴大到群眾中去,同時把群眾的意見正確反映到黨裡來,使黨成為群眾之黨”。同時,周恩來強調,隻要有人民存在的地區,就必須有黨的存在。“要做到凡有群眾的地方一定要進去工作,這種工作是以社會的方式進行的。”在此后的一些文件中,周恩來一再強調了群眾的重要作用,並針對如何團結群眾進行了思考。

建國之后,我國開始了社會主義建設,周恩來在對這一階段進行回顧時指出,我國的經濟發展中出現了一些不協調的地方,因此必須要進行較大規模的改革,切實發揮出群眾的作用,同群眾保持緊密的聯系,充分將群眾的能力激發出來,從而克服我國社會面臨的阻礙,實現經濟的全面發展。“善於依靠群眾,同群眾協商辦事,發揮群眾的積極性和創造性,,就一定能夠一步一步戰勝我們面前的困難,勝利完成國民經濟的調整任務。”

2、聽取人民群眾的意見,積極向人民群眾學習。

周恩來十分善於傾聽群眾的意見,並且非常樂於鼓勵群眾表達自己的看法。周恩來認為,在黨的管理過程中,不能僅僅有黨內人員參與,還必須充分調動起各界人士,發揮社會各界對黨員的監督作用。在黨的管理過程中,不能夠開展秘密的會議,人民有權利了解黨組織各方面的情況,隻有在人民的監督之下,黨才能始終向著正確的方向進步。“均應有黨外群眾參加,不許秘密會議,借以破除群眾對黨組織與黨的會議的神秘感覺,使黨內一切好與壞的現象暴露在群眾面前,為群眾所監督,為群眾所批評或擁護。”隻有這樣,人民才能更加信任黨,更加愛戴黨,在黨的領導下共同建設我們的國家。

針對民主和專政的問題,周恩來指出,政府要勇於承認自已當中存在的問題,要鼓勵群眾對自己進行監督和批評。針對人民提出的疑問,政府必須進行及時的回應,不能置人民的問題不顧。“人民的代表提出意見,政府要出來回答。”周恩來強調,黨員干部必須要充分發揚民主,嚴格要求自己,萬不能犯官僚主義和主觀主義的錯誤。

(二)密切聯系人民群眾,從群眾中來到群眾中去。

1、心系人民與群眾共甘苦。

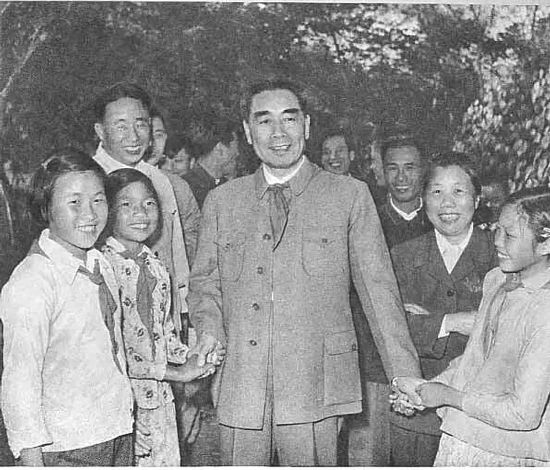

黨員干部的所有行動都會受到人民的監督,也會對其產生影響。由於我黨的階級特性,黨員干部本身就是來自於群眾的。我們黨員干部又是社會革命建設的領導者,所以要拒腐防變,堅決反對官僚主義思想,官僚主義嚴重脫離群眾,脫離實際,不了解和關心人民群眾的痛苦,惡化了黨和群眾的關系。周恩來與群眾打交道時,最大的特點是不管面對的是誰,基本方法都是站在群眾的角度,從群眾的實際覺悟出發,不是通過命令,而是通過耐心的說理、商量的方法帶領群眾前進。周恩來曾經指出,在社會當中,大家的分工不同,但是所有官員究其本質都是勞動者。“人們的工作有所不同,職務有所不同,但是任何人不論官有多大,在人民中間要以一個普通勞動者的姿態出現。決不允許擺架子。”正是由於周恩來的這種思想,才使他獲得了廣大人民的支持。

2、密切聯系群眾,深入人民群眾。

周恩來強調黨的各項工作要密切聯系群眾,深入人民群眾,不與群眾脫離,隻有這樣才能鞏固黨的執政地位,才能代表最廣大人民群眾的利益,帶領大家一起做好各項工作。在皖南新四軍軍部的一次會議上,周恩來強調了深入群眾的重要性。周恩來在講話中提到,必須要將黨的方針政策充分宣傳給各地區的人民,將我黨為人民服務的宗旨深入到百姓心中,這樣百姓才能更加信任我們、愛戴我們、擁護我們。“要使大江南北廣大群眾知道我們是為群眾謀利益,為民族謀解放的,環繞在我們周圍。我們要到群眾中埋頭苦干,擴大我們的影響。”

周恩來在1928年11月11日《堅決肅清黨內一切非無產階級的意識》文章中要求黨員把工作重心放在群眾中,去了解群眾的情緒,同時把群眾的意見正確地反映上來,使黨成為真正群眾的黨。隻有對支部生活進行改進,深入了解現實情況,深入群眾,才能使群眾更好地團結在支部周圍。“支部才能成為群眾的核心,黨員才能成為群眾的領導者。”

周恩來指出,民主問題是必須要得到重視的主要問題。我們可以讓人大代表去接觸廣大人民群眾,發現自己的偏差。讓人大代表批評我們的錯誤和檢查政府工作,包括公安和司法工作。除此之外,還要注意防范官僚主義的發生,強調各級政府和管理部門之間要形成互相的監管,上級部門要接受下級的監管,並且虛心接受其所提出的意見,要鼓勵“對台戲”。在1962年的政協會議中,周恩來又對民主黨派的問題做出了進一步的論述。在這次論述中,周恩來強調了民主黨派在監督執政黨的過程中所扮演的重要角色,指出我國的建設並不是單一黨派的事情,想要使國家發展得更好,必須要來自各界、各黨派的人士攜起手來,共同努力。在這個過程中,民主黨派要充分履行監察職責,及時指出我黨發展中產生的問題。周恩來關於黨的民主監督工作,是其群眾路線的豐富發展,是加強黨的領導,密切黨群關系行之有效的途徑。

(三)全心全意服務人民。

1、心中無我,終身為民。

“全心全意服務人民”是周恩來一切工作的根本出發點,秉承著這一宗旨,周恩來對人民事業的熱情與奉獻,從革命時期到社會主義建設階段,從未動搖、改變。

周恩來始終認為:共產主義絕不是脫離群眾的主義,共產主業事業的建設與實踐需要始終堅持黨的統一領導和廣大人民群眾的自覺參與。讓群眾的生活幸福起來成為周恩來的最大期許。為了這一願望的實現,他作為群眾的“勤務兵”終生秉公忘私,一切為民,提出“永遠不與群眾隔離,向群眾學習,並幫助他們”的自我要求。周恩來在魯迅逝世十周年紀念大會上提出要學習魯迅以及聞一多先生,做到像牛那般耿直踏實,為人民群眾效力致死。

在有關《十五貫》的座談會上,周恩來則由《十五貫》引伸出“當下做官的人是否真正做到了服務人民”的考慮。1959年1月,為看望在廣東化縣治療休養的鄧穎超同志的周恩來一並對化縣進行了相關巡查,當了解到干部療養所霸佔了當地溫泉資源時,周恩來表示憤怒並責令化縣有關人員搭建溫泉浴所間和兒童浴室兩間,以讓廣大人民群眾有機會分享捐助的溫泉福利。周恩來癌症進一步惡化而進行了第二次手術,當時周恩來還沒下手術台,就囑咐日壇醫院的李冰院長千萬落實好運年錫業公司肺癌工人的治療工作。1975年2月21日,周恩來委派專人前往馬寅初住處進行慰問,馬寅初同志直感“周恩來總理無私”。在1976年元月7日晚上,周恩來恢復知覺后囑咐吳階平大夫快去治療其他病人。說道:“我這裡沒什麼事了。你還是去照顧別的生病的同志,那裡更需要你們。”

在《周恩來與他的世界》一書中,英國作者韓素音就極力稱頌周總理這心中無我終身為民的偉大奉獻。李先念先生則在《不盡的思念》中高度總結周總理為終身為民的榜樣。周總理是“鞠躬盡瘁,死而后已”的真正踐行者。

2、坦蕩無私,公私分明。

新中國成立以來,處在高位的周恩來始終明分公私,不搞特殊化。他反對一切假公濟私的行為,提出面對集體利益與個人利益,要先顧及前者,后考慮后者;要先為前者而奮斗,后為后者打算,佔國家便宜的行為應一律制止。對於一般黨員而言,心中無我,公而忘私應始終作為自身為業原則,對於其自身,則提出要永無止境地去學,去做,不斷完善自己。周恩來無論在中國革命時期還是社會主義建設時期都創下汗馬功勞。然而,周恩來自已卻始終認為,所有的功績都來自廣大群眾都來自於黨。周總理時刻牢記“立黨為公”堅持為民執政。他屢次告誡黨內領導干部,民主黨派友人,知識分子群體,甚至自己的親人:為官就業要能“過五關”,其中,很關鍵的就是要能過“親戚”這一關。親戚,包括直系親屬,本家,外親在內。他指出干部們在這一方面做好榜樣,要杜絕“少爺”一流的出現,千萬不能造就一批作為社會累贅的子弟,從而妨礙社會主義建設的有效進行。日常生活中,周恩來在這一點上甚至到了苛嚴的程度,他堅決使得自己的親戚遠離“有靠山”的想法。周恩來的夫人鄧穎超,1925年就已加入共產黨,參與了萬裡長征,並擔任中央秘書長等關鍵職務,是黨的資深元老。然而,周恩來卻對其採取一系列“限薪,壓職”的舉措。新中國成立初期,鄧穎超被推薦出任國家政務院部長,周恩來在得知后堅決否決。隨后,全國婦女聯合會重新建立,鄧穎超再次被推薦擔任其主席一職,周恩來再次否決,並下定其為六級。再后來,新一屆人大的准備工作於1974年陸續展開,在毛澤東親自肯定鄧穎超任人大常委會副委員長的情況下,周恩來再次壓制其升職。

3、勤儉朴素,廉潔自律。

建國以后,國民經濟騰飛,群眾的物質生活得到改善,周恩來卻依舊和過去一樣勤儉朴素。在一次外出訪問期間,由於周恩來常常被其在中南海西華廳的簡陋住所所擾,潮濕的居住環境造成他雙腿疼痛不止,相關人員趁此機會對其居所做了基本的修理與裝潢,還置備了一批新家具。周恩來訪問結束后回來得知此事,堅決要求新家具全部搬出,否則絕不入住,並在國務院大會上進行了三次自我批評。1962年夏天,來到遼寧省巡察相關工作的周恩來,一入住便拿出一張寫著二十余種嚴禁菜式的紙,其中雞鴨魚肉均在被禁之列,並反復叮囑接待負責人員嚴格照辦。周恩來的侄女周秉健曾提到這樣一件事:1974年,鄧穎超曾向周秉健要過一些布票。由於那時草原區把羊毛賣給國家,所以有機會得到很多布票的周秉健幫忙拿到了幾張。於是鄧穎超得以買了些布,把周恩來那不能再破舊的被子換下,並換上了一床新的。周恩來衣服隻有為數不多的幾套,都免不了多次縫補。日本友人閃崎嘉平太先生有一次看到周恩來已被磨破爛的襯衫袖口,感慨不已。回國后每每提到此事,都熱淚盈眶地直稱周恩來為自己生命中的師長,並感慨其估計是可作自己長輩的唯一一人了。周恩來但凡接待外來賓客或是出國訪問,都會把收到的各種禮品,通通交至禮儀司,幾十載皆如此,從來不給自已留一件。然而交黨費卻出奇大方起來,每次都是三五千地交。

二、周恩來人民群眾觀的實踐特質

(一)立足國情、實事求是。

實事求是,是中國共產黨人的工作原則,也是周恩來人民群眾觀的原則。周恩來“實事求是”的哲學展開為“說實話鼓真的實力,做實際工作,務實”的方法論原則,堅持一切為人民群眾服務,做人民群眾的公仆,強調我們共產黨人共產主義者,在想問題辦事情方面“從客觀出發”,不能僅僅憑借“主觀認識”。新中國成立初在我國建設社會主義時期,不切實際的加快經濟發展的事時有發生,有的遠遠超出了條件允許的范圍。作為回應,周恩來明確表示,有些同志的野心很大,熱情值得稱道,它是好的,但建設決策必須實事求是。他認真提醒人們要確保人民群眾的利益,在此基礎上發展各項事業:“我們所接收的舊中國滿目瘡痍,是一個破爛攤子。要在這個破爛攤子上進行建設,首先必須醫治好戰爭的創傷,恢復被破壞了的工業和農業。”

1961年的春天,為了解決數億中國人吃飯問題,周恩來領導一個工作組深入邯鄲地區進行實地調查,一些生產團隊成員反映了對集體食堂的看法。經過幾天的持續研究和考慮,周恩來形成了解散大型食堂決定,最終為解決農村吃飯問題起到重要作用。

(二)統籌兼顧、注重大局。

周恩來有一句話:“凡事講大局,全國一盤棋。”在長期革命斗爭和社會主義建設中,周恩來一直是作為人民的公仆關心著人民群眾,為人民群眾的事業無私奉獻。周恩來一直注意系統性、統一和協調的工作,反對和抵制形而上學的片面和隻專注於一件事。周恩來人民群眾觀充分體現了他寬廣的胸襟,整體考慮的基本特征。

新中國成立之初,周恩來對全國農民、工人等各階層的講話中指出:“諸位這次來北京開會,除了討論本部門的業務以外,有權要求了解全面的政策,了解全國政治、軍事、經濟和文化等方面的方針。隻有這樣,你們才能知道本部門的業務同總的方針怎樣配合,才能有整體的觀念。不然,你們業務的進行就會是孤立的、迷失方向的,成為盲目的工作。盲目不是科學的態度,不能建設新國家。”

1950年9月,周恩來在一年經濟會議中強調,無論是在現實中,還是人的主觀理解方面,我們應該專注於全面和一個整體。他說:“從全局來講,由於長期的戰爭和戰爭還沒有結束並由於缺乏必要的准備條件,中國的經濟事業現在還只是處在恢復的階段。我們還缺少發展工業的資金,還缺乏對於實際情況的全盤了解,在干部和經驗方面也很不足。”

(三)求同存異、和平共處。

求同存異,維護黨的團結和國家的統一。從中國共產黨的發展歷史可以清楚地看到,黨的綱領和路線經常發生沖突和分歧,有時甚至有分裂的危險。差異越大,就越是需要有一個廣泛的視野和思維,寬廣胸襟的領袖和領導人,這個人就是周恩來。長征途中,周恩來是中共中央的核心領導成員,很長一段時間在各種矛盾相互交織,激烈而復雜斗爭的情況下,他駕馭矛盾,尋求共同點而拋開分歧、在反對聲中尋找共同點。周恩來的工作藝術告訴我們“同”和“異”不僅不是競爭對手是可以互補的。尋求共同點而撇開的差異是周恩來人民群眾觀具體的體現。在實踐中,周恩來調節黨內矛盾維護黨的團結統一,避免黨和國家的分裂,使中國共產黨發展壯大。在處理共產黨和其他黨派之間的關系,國家和國家的關系時,根據不同的對象和不同的情況下,周恩來靈活使用各種形式求同存異。和平共處,維護人民的根本利益。新中國成立后,周恩來治理國家同樣很注意“和”這個字。他高度重視國家的發展和人民群眾利益,提出要先發展經濟,人民群眾吃得好穿得好,就必須走工業化、現代化,隻有這樣國家才能富裕,民族才能富強,各民族人民才能幸福,要發展歸根結底還是我們社會各界和平共處。

(四)原則堅定、形式多樣。

在“文化大革命”中,國家面臨危機,周恩來苦撐危局,堅持原則性與靈活性的統一,保護了一大批愛國人士和老干部,維護了經濟的穩定。面對“文化大革命”中斗爭的不斷升級,周恩來反復強調是人民內部矛盾,斗爭方法也由原先的干預阻擋變為遷回曲折的和解降溫的辦法。周恩來走的每一步,都關系到黨和國家大權的安危,頭腦稍不冷靜,言行稍不慎,不僅大局無補,而且會給“四人幫”留下打倒他的借口,所以他忍辱負重,苦苦周旋,絕不給“四人幫”可乘之機。周恩來從人民群眾的根本利益出發,靈活制定和實施政策,提倡說服教育,巧妙地處理廣人人民群眾和黨員干部的矛盾。周恩來身為國家總理,卻從來不盛氣凌人,在管理上追求無我的境界,提出“領導群眾的方式和態度要使他們不感覺我們是在領導”,這正是周恩來人民群眾觀的實踐特質之一。

周恩來長期擔任國家重要職位,在建設國家的實踐中,周恩來實事求是,求真務實,通過制定實施政策,提出正確處理黨和人民群眾關系,在實際工作中維護人民群眾利益。為正確處理人民矛盾,創造一個寬鬆的政洽局面,反對人為地創造緊張氣氛。周恩來擔任國家領導人期間多次強調反冒進,求務實,對黨員干部要求:勤觀察、勤動手、勤思考、多研究、多分析、多思考、多看書、多用理論聯系實際。反對浮夸,看領導臉色行事,這些都是不好的官場風氣,反對官僚主義。作為黨員干部要做出正確的決定,首先要估計環境及其變動,並找出此時此地的特點,然后據此作出合乎實際的計劃和指示。這一切,必須經過最實際的調查研究。周恩來在制定和實施各項政策的過程中,注重實際,堅持實際與靈活多樣的工作方法相結合的方式,形成和發展了周恩來人民群眾觀。

周恩來是群眾路線的發起人,周恩來確定人民群眾是歷史的創造者,廣大黨員干部有責任引導人民群眾,以說教為主,講究方式方法,讓群眾感覺領導不是領導,既有黨員干部自身發展的自主意識,又有人民群眾化為被黨員干部領導的內在要求,黨員干部的功能並不在於不問不管,而在於團結廣大人民群眾的力量,為實現共產主義共同奮斗。黨員干部帶好頭,,影響為主,耐心說服,防止暴力發生。

周恩來深刻地指出:“要想把領導者的覺悟、領導者的智慧變成群眾的力量,需要經過教育的過程,說服的過程,有時需要經過等待的過程,等待群眾的覺悟。”這個過程是持久的,要不屈不撓,堅持下去,消除人民群眾的懷疑,才能贏到人民群眾的心。

周恩來堅持人民是歷史的創造者,反對個人主義,反對英雄主義。在馬克思主義唯物史觀指引導下,周恩來人民群眾觀體現了民主理念、民主精神、民主的工作方法。協商合作,既是群眾路線、民主精神,又是辯証唯物主義認識論的要求。協商和合協作是貫徹民主的有效途徑,既充分發揮了民主,又避免了少數服從多數的簡單化的、形式主義的傾向。

周恩來人民群眾觀為中國共產黨保持優良傳統提供道德示范,周恩來人民群眾觀為新時期維護黨和群眾團結提供理論指導。在建設社會主義和諧社會和實現偉大中國夢的新時代裡,繼承和發揚周恩來的人民群眾觀具有極其重要的當代價值。

(作者單位:淮安市周恩來紀念地管理局)