本報記者 張丹丹

2020年05月27日15:00 來源:學習時報

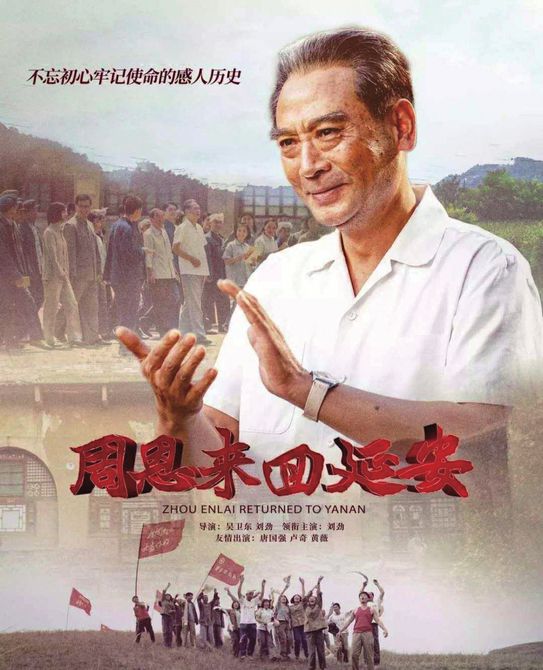

學習時報:2018年《學習時報》刊發了《周恩來之謎》的文章,后來這篇文章被廣泛轉載,文章提出了一個問題:“為什麼連敵人也敬重他——周恩來?”這個來自特殊角度的評價,讓我想到了宋代呂皓的一句話,“人情不相遠”。《周恩來回延安》這部影片展現了領袖和人民之間真摯的情感,這部電影改編自曹谷溪的同名報告文學。1973年周恩來回延安時,曹谷溪就在歡迎周恩來的人群中。我想請問您為什麼被這個劇本所吸引,曹谷溪筆下的周恩來和您以往塑造過的周恩來形象相比,有哪些特殊之處?

劉勁:這個劇本最打動我的是對周恩來內心活動的刻畫,當時周恩來已經是癌症晚期,身體非常虛弱,加上工作壓力大,人很憔悴。為了讓劇本更加精彩,我請來中央文獻研究室原常務副主任楊勝群擔任顧問,請來《湘江北去》的編劇王青偉修改劇本。我當時有一個想法,如果這個劇本不能讓自己在看的過程中掉淚,就絕不開拍。當王青偉把最終的劇本給我看后,我真的在看劇本的過程中多次落淚,覺得可以開拍了。我也第一次當起了導演。《周恩來回延安》有三大核心點:一是展現了領袖跟人民之間的魚水情,周恩來26年后回延安看望鄉親們,這是一種禮儀,是回報之情,這種感情有永恆的價值,體現了中國共產黨人為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心和使命﹔二是電影中周恩來身上展現出來的感情具有普遍認同的價值觀,直戳人心,感人至深﹔三是影片通過總理和人民之間的互動,打通了人類共同的情感點,也打通了跟觀眾之間的情感點,引起觀眾的共鳴。您剛才說的周恩來身上的人格魅力和品德讓敵人也敬佩他,這一點我也親身感受到了。1998年周恩來同志誕辰100周年時,我主演的電視劇《周恩來在上海》在央視播出后,原國民黨元老級的人物陳立夫看了這部劇,他揮毫寫下“善與人同”四個字從國外輾轉寄到我手裡,意義不言而喻。周恩來就是這樣一位即使和他的信念、追求不同,都會對他肅然起敬的人。

學習時報:電影《周恩來回延安》僅劇本創作就經過了4年10余次修改,為了達到歷史真實,您做了大量採訪。請問在這樣一部“短短22小時”時間限度的影片中,如何做到歷史真實和藝術再現的高度統一?

劉勁:電影《周恩來回延安》的劇本創作經過了4年的精心籌備。在4年時間裡,影片出品方、攝制方以及主創團隊深入採訪周恩來的親屬周秉德等人及周恩來曾經的秘書趙煒、警衛高振普等工作人員,多方面詳細了解當時的歷史背景,進一步了解周恩來的工作、生活及思想等細節,為創作作准備﹔深入採訪中共中央文獻研究室、重大革命和重大歷史題材影視創作領導小組、全國周恩來思想生平研究會等,詳細了解相關史實﹔收集整理大量與周恩來本人以及他1973年回延安這段歷史有關的圖書、影像、史料等文獻資料﹔召開專家座談會、創作座談會等主題會議,對影片主題、內容、創作手法等進行全面、細致的討論。主創團隊僅對劇本就進行了10余次修改,精益求精,為該片的后期拍攝制作奠定了堅實的基礎。為了達到歷史真實,我們做了大量採訪,其中包括周恩來的侄子周秉和,當年他在延安插隊。周秉和插隊期間回到北京,在中南海西花廳向周恩來匯報延安的艱苦生活,總理為了求証,讓他再找一個同學來核實,發現所說的都是真事。1970年3月10日,周恩來以國務院名義在北京召開“延安地區插隊青年工作座談會”。這次會議主要討論加強插隊知識青年工作和改變延安地區貧窮落后面貌的問題。可以說,影片中很多細節都有歷史出處,真正做到了歷史真實和藝術再現的高度統一。

學習時報:《周恩來回延安》公映后,產生了很好的社會效益,該片還在去年獲得了“五個一工程”獎。主旋律作品和重大歷史題材影片如何從小切口體現出大情懷非常值得探討,《周恩來回延安》這部影片從某種程度上提供了一些可以借鑒和討論的經驗。您說過,這部電影沒有宏大敘事,而是從周恩來的內心世界出發,在小事上著筆。我認為恰恰是這些細節產生了打動人心的力量。這部電影,我看過幾遍,有兩個細節每次看都讓我留下了淚水:一個細節就是,總理要離開延安了,郝全有大爺想把家裡僅有的小米給周恩來帶去,剛開始他把小米全部裝進袋子裡,想了一想拿出來一些,又想了一下還是將已經抓出來的小米又放回去了,這個細節將老人當時的心境表現得准確而傳神。在缺食少糧的情況下,家裡僅有的小米,一點都沒有留下。還有一個細節是曹大娘看到總理身體消瘦,就把家裡攢下的雞蛋,拿出來要給總理補補身子,她不知道總理是因為身患癌症導致身體消瘦,總理不接受,她的眼淚奪眶而出。這兩個細節讓我想到一句話:有一種愛是毫無保留的。人民總理愛人民,人民總理人民愛。在這部影片中,我們能夠深深地感受到,總理和人民之間真摯的感情。郝全有和曹大娘的兩個形象非常豐滿,他們也是很“搶戲”的,在這些細節處理上,您是如何把握的?

劉勁:這部電影的角度很特別,它沒有大的情節和戲劇沖突。在延安時期的眾多歷史事件中,影片著重刻畫了周恩來與老百姓之間血濃於水的真摯深情。影片中,回到延安的周恩來總是眼含熱淚,他惦記著延安的人民群眾,人民群眾也想念著他。在宴請延安的老鄉時,周恩來能叫出老鄉的名字,講起當年的故事,又與他們一起蹲在地上吃小米飯。得知老鄉們糧食短缺、生活拮據的困境,周恩來十分心痛。在曹大娘家中,周恩來在昏暗的光線下幫她穿針引線,還把隨身帶的眼鏡送給了她。離開延安前收到了老鄉送來的當地特產,周恩來叮囑工作人員,一定要把這些特產折成現金付款給老鄉。周恩來見到前來的知青們,特意鼓勵他們要扎根延安,把延安建設好﹔離開延安時,周恩來讓飛機在延安這片土地上空再盤旋一圈,隻為多看一眼延安。總理把人民群眾的安危冷暖挂在心上,盡心盡力幫助他們解決生產生活中的實際困難,也得到了人民群眾的擁護和愛戴。延安的老百姓主動前來把總理乘坐的陷入泥潭的車抬出來﹔一位當地青年受老父親的囑托、從十幾裡外趕來給周恩來送來一袋大棗﹔曹大娘要拿出家裡攢下的幾枚雞蛋給周恩來補身體﹔缺米少糧的老鄉湊出半袋小米讓周恩來帶回北京……這些飽含情感的故事推動劇情的發展,以小切口體現出大情懷,讓觀眾能夠真正理解老一輩革命家對人民群眾的質朴初心。

學習時報:周秉德在《我的伯父伯母周恩來鄧穎超》一書中提到:周恩來其實很愛好文學藝術。他曾說過:巴金寫了長篇小說《家》,等我退休后,我要寫一篇小說《房》。他還說過:以后我要退休了,我就去演戲,誰說總理退休不能演戲?我就要開創一個。為了國家和人民,他最終沒有實現這些小小的願望。1946年他說:人民的世紀到了,我們應該像牛一樣地努力奮斗,團結一致,為人民服務而死。解放后他常說:我們的一切工作都是為了人民。在周恩來身上,人性、人民性、黨性得到了完美的統一。攝影作品《沉思中的周恩來》是意大利攝影家、《時代》周刊記者焦爾橋·洛迪先生1973年隨意大利外長梅迪奇訪華期間,在1月9日於人民大會堂內用小型徠卡相機為周恩來拍攝的。據悉,早在20世紀80年代這張照片印量就已超過9000萬張。他的人性光輝聯通和感動了全世界。去年6月4日,電影《周恩來回延安》在我們中央黨校大禮堂舉行了一次主創見面會和點映活動。在見面會上,您說了一句話讓我印象深刻,您說:用一輩子演好一個角色。一輩子演周恩來,您有沒有寂寞孤獨的時刻,有沒有堅持不下去的時刻?

劉勁:我一輩子演周恩來,也有寂寞孤獨的時刻,但是看到自己的作品受到了專家和觀眾們的肯定,心裡一下子坦然了,有些觀眾告訴我,他們心目中的周恩來就是劉勁飾演的樣子,特別是一些年輕的觀眾說,我們雖然沒有和周恩來生活在一個時代,沒有親眼目睹他的風採,但是我們很幸運有一個最好的扮演者替我們再現了他的風採。這樣的贊美讓我的內心很感動,隻要觀眾認可我,需要我,我就願意繼續演周恩來,做一個周恩來精神的弘揚者。前些年聽國家林業局的同志講,周恩來生前曾有一個很大的遺憾,就是當時為了建設砍伐了很多樹,他當時就提出要有序利用、讓青山綠水常在。這給我很大啟發,我主動申請參與中國綠化委、國家林業和草原局主辦的大型公益活動“綠色中國行”,並擔任綠色中國公益形象大使,堅持了10年,足跡遍布祖國的50多個城市,弘揚生態文明、傳播綠色理念。我希望將周恩來的綠色夢好好傳承下去。這20多年來,我塑造了六七十次周恩來不同時期的藝術形象。每個人心中都有一棵大樹,可以是一個榜樣、一種信念,周恩來就是我心中的大樹。我要用一輩子做好這一件事。

學習時報:在《周恩來回延安》這部電影中,周恩來看到新中國成立20多年后,延安老百姓仍然吃不飽飯。在與陝西省地市干部吃飯時,他再三要求一定要抓生產,讓百姓過上好日子,如果需要生產上的幫助,中央一定大力支持。他一一與當地干部握手,每一個人都是重重的一下,延安人民過上好日子在周恩來的心中就像泰山一樣重。當周恩來聽到地方領導立下三年變樣、五年畝產翻番的軍令狀時,已經尿血的總理不顧病重的身體,用顫抖的手為大家斟酒,舉杯一飲而盡。習近平總書記指出:“對黨絕對忠誠要害在‘絕對’兩個字,就是唯一的、徹底的、無條件的、不摻任何雜質的、沒有任何水分的忠誠。”對黨和人民無限忠誠,是周恩來的無悔追求。在這部影片中,周恩來的每一個親民愛民舉動,無不飽含著對黨對人民的絕對忠誠。2019年5月7日,陝西省政府宣布,延安市延川、宜川兩縣退出貧困縣序列。這標志著革命聖地延安的貧困縣全部“摘帽”,226萬老區人民從此告別絕對貧困,走上了全面建成小康社會的幸福大道。這一天您特意在朋友圈裡轉發了新華社消息《喜訊!革命聖地延安告別絕對貧困》,當時您的心情是什麼樣的?

劉勁:我當時看到這則消息,心情非常激動。周恩來生前牽挂著延安,共產黨人沒有忘記延安百姓,沒有辜負周恩來的希望。周恩來雖然沒能親眼看到延安百姓過上好日子,但是周恩來全心全意為人民服務的崇高信念卻在共產黨人中代代相傳。當總理的專機久久盤旋於延安上空不願離去時,知青修筑的水渠通水了,這也意味著“延安精神”在年輕人身上的延續。《周恩來回延安》以周恩來個人視角及情感脈絡為情節推動力,通過歷史閃回、時空穿越的手法回顧和展現了革命戰爭時期“延安精神”的形成、新中國建設時期“延安精神”的延續,最終回歸於新時代中國特色社會主義建設。這是一部回顧歷史、著眼當下、展望未來的電影,通過時空的轉換揭示了在“延安精神”的引領下、在“不忘初心、牢記使命”信念的激勵下,偉大的中國共產黨帶領偉大的中國人民正在走的奮斗之路。

學習時報:2018年3月1日,在紀念周恩來同志誕辰120周年座談會上,習近平總書記用詩一樣的語言懷念這位前輩:“周恩來,這是一個光榮的名字、不朽的名字。每當我們提起這個名字就感到很溫暖、很自豪。”我了解,當時您也在座談會的現場。從1995年開始,您已經演了25年周恩來,是目前出演周恩來次數最多的演員。您曾經講過:周恩來也在不斷塑造您的人生,我想請您談一談周恩來對您個人的影響?

劉勁:能扮演周恩來是我一生的榮幸。我再現他,他影響我,藝術把我們連接到一起,這種感覺真的很美妙。都說演員塑造了角色,但在周恩來強大人格魅力的感召下,我覺得自己的內心也受到了總理的召喚,他就像一盞明燈一樣指引著我,慢慢向一個偉大的靈魂靠攏,他也在不知不覺中塑造了我。1996年電影《長征》上映后,特別是周恩來同志誕辰100周年我主演的電視劇《周恩來在上海》播出后,很多當年周恩來身邊的工作人員找到我,送給我他們寫的關於總理的回憶錄,還帶我去中南海西花廳看周恩來和鄧大姐生活工作過的地方。這對我塑造周恩來的形象很有幫助。

塑造周恩來形象的過程中,我時刻被他的精神所感染。羅青長老先生曾跟我講,周恩來和鄧大姐住的院子裡,種著很多果樹,有梨樹、桃樹、蘋果樹,每年秋天結果子的時候,總理就把果子全部摘下來過秤,市面上賣多少錢,他就按照那個錢數,把所有的水果買下來,把錢交到中央辦公廳,然后把水果分給身邊的秘書和同事。別人都問,自己家院子裡的東西還要花錢買?總理說,這院子是國家讓我住的,裡面的樹和果子都是國家的財產。總理的這些精神一直激勵著我,就像習近平總書記講到的那樣,隻要一談及周恩來,我就覺得很溫暖。

同時,很多觀眾通過我的表演,把對周恩來的情感也轉移到我身上。有一次,我碰見一位老同志,他握住我的手,眼眶就紅了。他說:“主席、總理那一代人對我們來講就是父親母親。現在每次看你們拍的片子都掉淚,就像看到了自己的親人。你們要好好演,希望通過你們把這份親情一代代地傳承下去。”我覺得這話分量很重,我也一直銘記在心。