2019年10月16日10:56 來源:新華日報

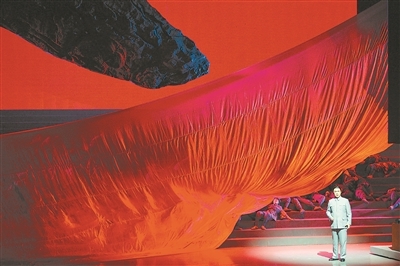

配圖為歌劇《周恩來》演出現場。 本報記者 萬程鵬攝

中南海西花廳的海棠又“盛開”了。挾著梅花一縷魂,一株株海棠映照著周總理的錚錚風骨,也映紅了革命聖地延安的天空。10月15日晚,延安大劇院座無虛席,由江蘇省委宣傳部指導、江蘇省演藝集團出品的新創歌劇《周恩來》,應中央音樂學院之邀,在革命聖地延安成功演出。

《周恩來》“回”延安,

是致敬也是圓夢

帷幕緩緩拉開的一刻,坐在台下的,無論是延安的鄉親,還是特意從江蘇赴延安觀看演出的領導及媒體記者,共同的心情是期待、感動和激動。對江蘇歌劇來說,這是在習近平總書記文藝工作座談會重要講話發表五年來,繼《運之河》《鑒真東渡》《鄭和》《拉貝日記》后又一次遠航﹔對中國原創歌劇來說,這是第一次以歌劇這一世界藝術語言對周恩來進行演繹。而“《周恩來》+延安”的組合,更具有特殊的意義:用陝西省委常委、延安市委書記徐新榮的話說,“1973年周總理回延安臨別時說‘等延安建設好了我再來’。延安人民一直期盼著這一天。今天,總理家鄉人民把歌劇《周恩來》帶給延安,還了周總理一個心願,也圓了延安人民46年的夢”。《周恩來》落地延安,是致敬,是回歸,也是圓夢。

一道朱紅的雕梁畫棟,簡單的書桌、沙發、地球儀,和一盞永遠亮著的台燈,構筑了歌劇《周恩來》故事的主要發生地點——周總理夫婦生活和工作的西花廳。男高音歌唱家王傳越飾演的“周恩來”出場之際,正是新中國工業化建設剛剛起步,卻遭遇蘇聯撤走專家的時刻。台上的“總理”,一身藍色的中山裝,標志性的步態,眉眼間透露著堅毅的光芒,又略帶憂慮,舉手投足間既有著青年時期的瀟洒俊逸,但更多的是大國總理的翩翩風度。面對困境,當他慷慨吟唱出“天大的困難,我們昂起頭,我們腰不彎,我們勇敢承擔,承擔……”時,觀眾懸著的心放下了:沒錯,這就“是”總理了。

淚水伴著掌聲,

延安觀眾迸發真情

為了讓歌劇舞台上的總理形象立得住,該劇執行導演、曾飾演過周總理的表演藝術家郝光,專門為王傳越進行了深入細致的造型及形體指導:總理是怎樣說話的?他走路的姿態如何?包括總理標志性的濃眉,等等。但王傳越說,外表上的“像”僅是皮毛,歌劇必須用音樂把握好周總理的形象本質:“什麼是總理的形象本質?他在不同歷史時期決斷國家事務、處理國際關系、對待人民的態度,決定了他是那個獨一無二的周總理。”

擔任《周恩來》作曲的中央音樂學院教授唐建平把總理形象的關鍵詞歸結於“大愛”:對民族、對人民的大愛。於是他調整了自己最開始的創作思路,以音符來詮釋情感而非貼合情節,將表達的重點放在傳遞總理對國家、對人民的大愛上,“要讓每一個音符都把總理那親切感人的形象栩栩如生地推到觀眾面前。”

編劇馮柏銘、馮必烈精心地對不同時空進行充滿意味的剪裁和勾連。舞台時間從1960年閃回至長征時期紅軍血染湘江、損失慘重的存亡一線,周恩來和共產國際代表李德就中國革命何去何從展開激烈辯論:沖天火光中,紅軍戰士端著槍在狂風暴雨中艱難行進,合唱聲悲壯而急促,懸於舞台上方的巉岩似欲傾坍,但戰士手中揮舞的紅旗仍是昭示希望和信念的一抹亮色。這段閃回既是以周恩來視角對中國革命史的一次回顧,也是對當下(1960年)中國發展困境的啟示:中國的路,要靠中國人自己走。

另一段閃回切入了1955年萬隆會議。與會亞非國家代表紛爭之際,周恩來代表新中國提出和平共處五項原則,成為規范國際關系的重要准則。這一刻,舞台上陡然亮起的金色光芒,和一旁攝像師定格歷史的“咔嚓”聲,暗示泱泱大國為世界作出的貢獻已載入史冊。

“要把周總理的一生凝聚在短短兩個小時中,就需要圍繞主題對素材進行剪裁、提煉,因此我們選擇了周總理的幾個‘站出來’的時刻,凸顯他的睿智勇毅,和有所擔當的博大襟懷。”《周恩來》總導演邢時苗說。

隨著劇情的推進,台下觀眾的情緒越來越高漲,當看到剛做完手術的“周總理”深夜伏案工作的燈下剪影,生命即將走到終點之際仍然惦記老少邊窮地區脫貧、祖國統一大計,觀眾們越來越清晰地觸摸到了總理心中那無言的大愛。不少觀眾,已是淚濕眼眶。55歲的延安市民馮忠義激動地說,沒想到,歌劇舞台上也能立住中國總理!

“如果你只是自己動情得流淚,但觀眾沒有流淚,那你的表演就是失敗的。”鄧穎超飾演者宋元明說。曾主演《唐·璜》《費加羅的婚禮》《圖蘭朵》等西方歌劇經典,此番轉而飾演鄧穎超這樣一位具有非凡胸襟智慧的女性,宋元明感到壓力很大:“一開始導演總跟我說,你演得太‘茶花女’了!因為西方歌劇的情感表達相對比較激烈、單純、直接,而在鄧穎超這裡,在個人家庭圓滿和國家大局面前,她必須選擇后者,她作為妻子的感情也就格外復雜。”

西花廳的海棠盛放得更鮮艷了。罹患絕症的“周總理”在海棠樹下和鄧穎超揮手作別,轉身離去,繼續投入工作,這畫面絢爛至極,悲壯至極,其蘊涵的巨大張力使觀眾全程蓄積的情感達到頂點,台下爆發出經久不息的掌聲。

今日之盛世,

正如總理所願

唐建平深情地說,記得22年前來延安,滿目是黃土之色,如今草木蔥蘢,高樓林立,此次演出的延安大劇院更是高規格的藝術殿堂。王傳越說,聯想到歌劇《周恩來》中總理病重時對延安革命老區的惦念,就更加感慨今昔之變:“他臨終時說這裡‘目力所及,卻見黃土連天,變化甚小’。如果總理能看到今天的延安,他又該作何反應?”歌劇的尾聲,大屏上一幅幅展現今日之中國蓬勃發展的畫面——國慶70周年閱兵、“蛟龍”號入水、嫦娥號飛天……這盛世,正如您所願!

對參加歌劇中合唱的延安市延安新區第一小學的學生來說,能以歌劇藝術的形式貼近偉大總理的心靈世界,於他們而言是成長歷程中一次珍貴的精神洗禮。

延新一小劉子軒說:“開國大典時,周總理說,飛機不夠就飛兩遍。今年國慶閱兵,飛機再也不用飛兩遍了,我們的飛機不僅多,而且強大,有殲-20、殲-16和殲-10C,應有盡有。”

延安市民周先生說:“在家門口欣賞歌劇《周恩來》,心中的感動之情實在無法言表,特別是歌劇結尾時,周總理臨終之前仍然挂念我們革命老區人民,那一段就取材於真實歷史:1973年,周恩來闊別延安26年后,又重新回到這裡追尋革命初心——我想這也是我們今天相聚在這裡的理由。”

歌劇《周恩來》成功演出,令樂隊指揮、中央音樂學院院長俞峰對中國歌劇的未來充滿希望,“從《白毛女》《江姐》《洪湖赤衛隊》等深入人心的歌劇來看,中國觀眾其實很能接受這種‘音樂+戲劇’的形式,特別是去年江蘇原創歌劇《拉貝日記》入圍2018年國際歌劇大獎,更堅定了我對中國歌劇能夠收獲觀眾喜愛的信心。我希望該劇在收獲中國觀眾認可的同時,也能借著國際語言走向世界,令世界人民感受到大國總理的風范。” (馮圓芳)