施燕華

2019年01月14日16:04 來源:人民網-中國共產黨新聞網

(《湘潮》授權中國共產黨新聞網獨家發布,請勿轉載)

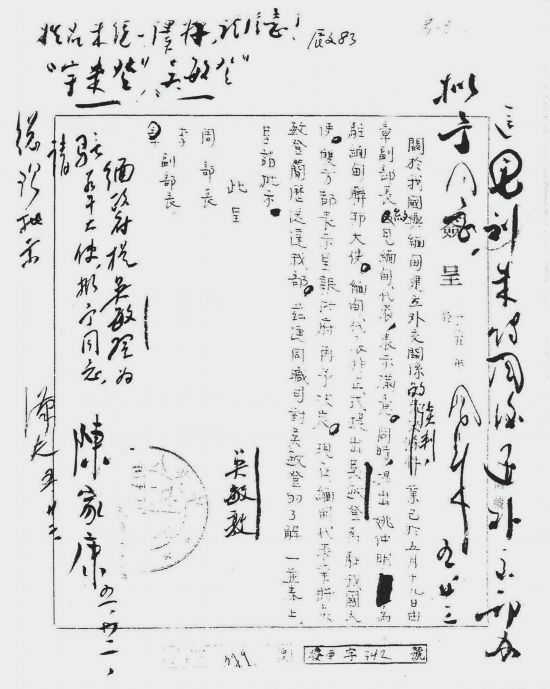

在中國與緬甸建立外交關系並互派大使的請示上,周恩來就翻譯工作出的批示、

1967年,作者(左一)在周恩來接見外賓時參加合影

1965年,我大學畢業后被分配到外交部教育司翻譯處(現為翻譯司)工作,與我同時進入翻譯處的有10多個年輕人。

1964年中法建交,在國際上引起了很大的反響。周恩來估計中國的外交將會有大發展,為此要未雨綢繆,准備好干部,指示翻譯處從北京外國語學院(今北京外國語大學)挑選一批剛畢業的年輕人,加以培養,應對即將到來的外事活動高潮。我們就是在這種形勢下進入了外交部。在此后的外事活動中,我們中不少人直接或間接聆聽了周恩來對翻譯工作的指導,業務水平不斷提高,不少人成為了高級外交官。

翻譯不是“傳聲的機器”

進入翻譯處,我經常聽到老同志講,“總理”怎麼說,“總理”又有指示啦……。那時,外交部的人都把周恩來總理親切地稱為“總理”。周恩來對翻譯工作特別關心,經常在見外賓前后通過口譯或陪同人員對翻譯工作提出要求。

周恩來對提高翻譯的外語水平很關心,在日理萬機中還經常想到翻譯。他多次批示,要求我們每天要有3個小時練基本功(聽、說、寫、讀、譯),互相用外語對話。那時國內沒有收短波的收音機,不能聽外國電台的廣播。但是學外語不聽有關國家的廣播,怎麼能提高聽力呢?為此周恩來特批為翻譯處從國外買了幾台有短波的收音機。我們每天上班第一件事,就是圍著這幾台收音機聽英美的新聞廣播。

1969年,我們在廣東潮汕牛田洋軍墾農場勞動時,周恩來還想到了有這麼一批年輕人在“接受再教育”,派出外交部干部司司長張永寬到牛田洋,一個連隊一個連隊地看望我們,向我們傳達了周恩來的指示:“每天必須要有兩個小時學外語。”大家聽了很激動:總理是怕我們在農場勞動把外語忘了啊!可是在極“左”思潮橫行的年代,連周恩來的指示都得不到落實,有人甚至認為張永寬的講話是“大毒草”,應予批判。我們學外語的計劃因而付諸東流了。

外交文件的翻譯要求所有的專有名詞、引語等都要查清楚。這對我們新入部的同志是很大的考驗,有時翻譯某國總統的名字,明明查了,抄到初稿上,無意中會漏寫或多寫一個字母。定稿人沒時間去核對專名的譯法,往往會放過。所以翻初稿的人粗心大意就會給整篇譯文留下很多“陷阱”。我們幾乎隔三差五都要被“敲打”一下:專名沒寫對,這個譯法查了沒有?打字縮行太短……

翻譯室嚴謹細致的工作作風也是在周恩來的“敲打”下逐漸形成的。聽說,早在1951年,在關於緬甸駐華大使任命的上呈文件上,緬甸大使的名字在同一頁紙上出現兩種譯法:吳敏敦、吳敏登。周恩來在上面指示:“姓名未統一譯好,請注意!”我佩服周恩來連這麼一個小錯都能發現,我們天天同文字打交道,卻還常出差錯,太不應該了。

英美、歐洲等國的人名按照發音翻譯就行。日本人的名字最難譯,他們用的是漢字,如田中角榮、大平正芳等,但發音完全不同,隻能死記硬背。日本領導人有時換得很頻繁,在外事活動中遇到一個不熟悉的日本人名,翻譯連“忽悠”的辦法都沒有。周恩來體諒翻譯的難處,就指示新華社編著《常見日本人名、地名手冊》,發給每位翻譯。

在外事活動間隙,周恩來還經常對翻譯人員進行“考試”。冀朝鑄、唐聞生等高翻就碰到過這種“考試”,對我們啟發很大。有一次,聽他們講到周恩來考他們的地理知識,要求他們從東到西順序說出拉美國家的名字。英語翻譯往往對與自己工作有關的國家比較注意。當時拉美國家與我國建交的不多,在外事活動中也難得提到它們,所以我們不太關心拉美國家的情況。冀、唐兩位高翻未能通過周恩來的“考試”,周恩來要他們回來后好好看地圖,以后還要“補考”。

在政治會談中,中央領導經常提及二次世界大戰的教訓,類似“綏靖政策”“閃電戰”“蘇台德區”等,都有固定的外語表述,不能隨便譯。還有一些歷史人物,如克勞塞維茨、梅特涅等,需要了解他們是誰,在歷史上起什麼作用等。這些歷史詞匯和歷史人物也經常是周恩來的“考題”。他還告誡外語干部要懂得外語環境。“現在很多外語不隻限於一個國家、一個地區。你要搞語言,就要懂它(有關地區)的歷史、地理。”

有一次過家鼎給周恩來當翻譯,說起趙朴初“居士”,老過不知道什麼是“居士”,周恩來就解釋說:“居士是不出家的信佛的人。”老過譯為“layman Buddhist”,順利通過。另一次,周恩來與一位非洲國家的總統會談,我作為“見習翻譯”,也參加了。周恩來提到木薯澱粉的利用問題,高翻冀朝鑄傻眼了:木薯的英文怎麼說?畢竟是老翻譯,他不慌不忙地想用解釋的辦法“忽悠”過去。“貴國有一種植物含澱粉量很高……”話沒說完,便被我國駐該國的大使打斷了,大使提醒說是“cassava”,把老冀從困境中解救了出來。

除了一般的知識面外,周恩來還特別關心翻譯對外交業務是否熟悉,情況是否了解。

外交部內各種機密文件,如有關國家的情況調研、駐外使領館的電報、中央領導人會見外賓的談話記錄等,都按級別准許閱讀。翻譯處多數是年輕人,級別低,大部分文件都不能看,所以翻譯時對背景、我方立場等往往一知半解。周恩來發現了這一問題,不止一次地指示部領導要讓翻譯了解情況,翻譯要結合業務。他還說:“翻譯不只是一個傳聲機器,翻譯是人,是革命干部,要有自覺性和能動性……”他強調翻譯要熟悉業務。

為了讓翻譯熟悉業務,周恩來指示,在地區司准備接待某國領導來訪時,要請有關翻譯參加討論。重要文件的翻譯,要有領導為翻譯答疑。

對於口譯,周恩來還特別要求在每場外事活動前,翻譯都要看有關文件。我的丈夫吳建民是法語翻譯,有一次周恩來會見一位非洲國家的總統,他去做翻譯。外賓到達前,周恩來問他:“看文件了嗎?”吳建民老實回答說:“沒有。”周恩來有些不高興:“為什麼不看?”吳說:“翻譯處沒有這樣的文件。”周恩來火了,狠狠批評了在場的主管部領導:“翻譯不了解情況,怎麼翻?不讓翻譯了解情況,是最殘酷的。……翻譯要看文電,不僅是參加口譯的翻譯要看,不參加口譯的翻譯也要看,此事我已經講過多次了。”

第二天,翻譯處閱報室桌上多了許多文件,辦公廳按照周恩來指示送來了有關文電和簡報。我們可看的文件比其他單位都多,使我們不僅知道了國際形勢的發展、變化,還了解了我國與有關國家的關系。在看文件的過程中,我們還相互切磋對有些提法的理解,外文譯法,提高譯文的水平。

外交翻譯政治性強,周恩來要求“完整准確,通順易懂”。“完整准確”不等於“對號入座”,他主張吃透講話(或文件)精神才能譯好。前輩翻譯家給我講的一件事,對我印象深刻:1952年,外交部組織外國駐華使節看電影,總理親自選了《梁山伯與祝英台》,還通過秘書打電話到翻譯室,片名不要直譯,建議譯成“中國的羅密歐與朱麗葉的故事”。莎士比亞的《羅密歐與朱麗葉》在西方家喻戶曉,而梁山伯與祝英台,在國外鮮有人知,借用莎翁作品的題目,有助於外國觀眾理解。周恩來這一點撥,使我們更懂得“翻譯不是傳聲的機器”,是交流的橋梁,“對號入座”有時不能達到交流的目的,還必須注意使用外國人懂得的語言。

還有一個例子,就是“毛澤東思想”怎麼譯成外語?開始我們譯為“MaoTsetung’s Thought(當時還沒用漢語拼音)”,即“毛澤東的思想”。也有人對“思想”的譯法提出了疑義,大家討論得很熱鬧,卻沒抓住要害。最后請示周恩來,周恩來一針見血地指出:毛澤東思想不是毛澤東一個人的發明創造,而是中國革命經驗的總結,是以毛澤東為代表的革命領導人集體智慧的結晶,因此譯為MaoTsetung Thought為好。后來,中文人名地名一律用漢語拼音表述,“毛澤東”3個字改為漢語拼音。

那時我們在翻譯處裡感到很幸福,因為周恩來對翻譯很重視,很關心。他一直把翻譯看作是“外事干部的一個來源”,要求翻譯發揮主觀能動性。他說:“在外交談判中,談判代表本人固然重要,翻譯也重要。翻譯強的可以幫助把邏輯上、詞句上不夠恰當的地方糾正過來。”遇到重要文件的翻譯,周恩來總要詢問翻譯處有什麼意見。翻譯政府工作報告或黨代會的政治報告,他鼓勵翻譯提意見、提問題。翻譯中共九大文件時,周恩來主持了4次同翻譯的座談會,講文件的精神,解答翻譯的問題,並征求對草稿的意見。周恩來這樣做,是有意引導翻譯多關心外交業務,提高政策水平。

我是幸運的。在開始外交生涯的關鍵時候,有機會耳濡目染周恩來的教誨,對外交翻譯以及外交工作的重要性、敏感性都有了感性知識,這是我一生中難得的經歷,終生受用。

對年輕翻譯的鼓勵

1967年8月19日,星期六,在外交部食堂吃完晚飯后我在辦公室裡學習,室領導裘克安進來找我,說晚上周恩來要“禮節性”會見美國學者杜波依斯的夫人雪莉?格雷姆,讓我做翻譯,要我好好准備。

毛澤東、周恩來見外賓都是臨時通知的,可能因為他們要處理完國家大事后才能安排。1967年正是“十年動亂”期間,白天周恩來要見好幾批“紅衛兵”,苦口婆心地做工作,晚上才有時間見外賓。“禮節性”會見意味著沒有實質問題要談,只是友好交談而已,時間不會很長。這次派我去,可能是因為通知老翻譯時間太緊,且會見交談內容不是很難,可讓我鍛煉鍛煉。

杜波依斯是美國著名的黑人社會學家,1903年寫了一本《黑人的靈魂》,影響很大,被稱為“黑人力量的啟蒙書”。他支持中國的抗日戰爭,同情中國革命,曾兩次訪華,見過毛澤東、周恩來。杜波依斯晚年加入了加納國籍,1963年在加納去世。杜波依斯的夫人雪莉也是著名的黑人學者、教育家。

給周恩來當翻譯?我一方面感到很光榮,一方面又十分緊張。我從來沒有給中央領導做過翻譯,翻“砸”了怎麼辦?緊張於事無補,不能有太多的顧慮。幸好這時唐聞生從外面回來,聽說我要給周恩來做翻譯,便鼓勵我說:“總理對女同志比較客氣,不要怕。”

怕也沒用,重要的是集中精力准備,准備越充分,成功的希望就越大。我想,禮節性會見不可能十幾分鐘就結束,雙方完全有可能對某些問題交換意見。所以我不能存僥幸心理,看材料的范圍要寬一些。

我開始“臨時抱佛腳”,四處找材料看。其實能看的參考材料少得可憐。接待單位全國友協送來的材料也很簡單。從雪莉?格雷姆抵京后的簡報來看,她對教育改革比較感興趣。於是,我就找出一大摞新華社的電訊稿,專挑關於教育改革的消息和文章看,熟記一些關鍵詞匯。我還找了近期周恩來見外賓的談話記錄,將一些重要句段翻譯了一遍。

晚上10點前,通知下來了,要我在某時某分到人民大會堂報到。

全國友協會長楚圖南和其他陪同人員已在人民大會堂東大廳等候了。不一會,廳裡的燈全打開了,這意味著首長到了,我們趕緊站了起來。周恩來步履匆匆,直接進入側廳。此前,周恩來同“紅衛兵小將”談了很長時間的話,沒顧得上吃晚飯。大會堂為他准備了一碗面。吃完后,他還要刮胡子。周恩來很注意形象,他的胡子很濃,每次接待外賓前,他都要刮胡子,他認為這是對客人的尊重。“文革”期間,許多有關外事活動的規定都被打破,著裝隨意,穿一件“的確涼”襯衫,一雙布鞋就可以見外賓。有一次,翻譯處一個翻譯穿著長袖襯衫,把袖子卷得高高的,去給周恩來當翻譯。周恩來進來一看見他就說:“把袖子放下來,怎麼?要打架啊?”

周恩來從側廳出來,他身穿一套淺灰色中山裝,面容顯得有些疲憊。在我的記憶中,周恩來見外賓時,隻有兩種顏色的中山裝,淺灰和鐵灰。他上衣口袋上別著一枚紅色的“為人民服務”紀念章。

楚圖南會長向周恩來簡單匯報了接待情況后,外賓到大會堂門口了。周恩來站起來問了一句:“誰做翻譯?”楚會長朝我這邊指了一下,周恩來似乎有些吃驚:“哦?”

這時杜波依斯夫人進入了大廳。她身穿一套卡其布便裝,胸前別了一枚毛澤東像章,整齊地卷著袖子,腰間束了一條寬皮帶,一副非洲解放戰士的形象。

先是合影,周恩來招呼陪同人員都參加,這是我第一次也是唯一的一次,同敬愛的周恩來總理合影。

從我平時的觀察,我領悟到,做口譯,最初的十幾分鐘很重要,譯得好,能讓主賓雙方對譯員產生信心,也能給譯員“降壓”。事先我把所有可能用上的寒暄話都譯了一遍,自覺有了“底氣”。我還總結了自己剛做口譯時的教訓,由於緊張,聲音就很小,在座的人聽不清,都會朝我這邊側身傾聽,室內的氣氛變得緊張起來,自己也更緊張了。這次,我干脆“豁出去”了,大聲地譯了起來。

看來我的策略奏效了。周恩來贊許地點點頭,雙方交流比較順暢。我的心跳速度恢復正常,自我感覺良好。聽說周恩來的英文很好,對有些關鍵詞的英譯早已“胸有成竹”,如果譯員用的詞不合他的意,他會糾正。周恩來談了中國教育的問題和改革的方向,我在一些關鍵句子上故意停頓一下,“察顏觀色”,看周恩來是否要糾正我,沒有。周恩來點點頭,我更有信心了。

大約一個小時左右,談話順利結束。送走外賓后,周恩來回頭問我:“你是哪兒的?”我說:“我是外交部的。”周恩來又問:“什麼地方人啊?”我回答說:“浙江人。”他說:“外交部江浙一帶人很多。你翻得還不錯嘛,將來你再好好努力。”周恩來給了我很大的鼓勵。

將業務干部都定為外交官

我國恢復在聯合國的合法席位是外交上的重大勝利,第一批赴紐約參加26屆聯大的代表團得到了中央領導的親切關懷。

中美之間20多年沒接觸,我們對美國情況不了解,在紐約沒有我們的機構,沒有依托,全靠我們自己去開拓。我們所面臨的安全形勢很復雜。周恩來對代表團的安全問題考慮得非常仔細,組團時專門指示,為了保護自己,代表團中所有業務干部都定為外交官。吳建民是三等秘書,我和其他一些年輕人是隨員,最低級別的外交官。

我們被破格提升為外交官的消息震動了外交部。自新中國成立以來,駐外機構的外交官基本上是從部隊或地方干部中挑選的,外交部本身的業務干部能當上外交官的是鳳毛麟角。我國外交官的護照封皮是紅色的,俗稱為“紅皮護照”,持“紅皮護照”,可以享受《維也納外交關系公約》中規定的外交官豁免權,包括不受人身侵犯、出入境免檢等。

周恩來不僅親自過問參加26屆聯大代表團的組成,而且對代表團到紐約后的工作等都十分關心。11月3日晚上,也就是我們接到派我們去常駐聯合國代表團通知的第二天,外交部辦公廳來電話,要我們立即准備好,周恩來要接見代表團全體成員!

會見地點定在中南海西花廳周恩來辦公室旁邊的小禮堂。周恩來先問了一些具體問題:打前站的先遣組走了沒有?要同友好國家代表團聯系,請他們幫忙,代表團日常生活中遇到的問題,還可請我駐加拿大使館幫忙,他們去紐約更方便些﹔到紐約后怎麼跟國內聯系?周恩來問得很細,什麼都想到了。

周恩來在對我們的講話中,著重強調了安全問題。他要大家時時提高警惕,互相幫助,懂外語的要主動幫助不懂外語的。他甚至對代表團的著裝也提出了要求。他說,代表們在聯合國開會時,應穿中山裝,體現中國的風格,在其他場合,從安全考慮,可以穿西服。

9日下午,代表團從首都機場坐中國民航專機出發,到上海換乘法航班機飛向遠方。毛澤東要求所有在京的政治局委員到機場送行,還要求各部委、各軍種、各人民團體的領導人去機場參加4000名群眾的歡送隊伍。

如此隆重的場面歡送一個以外交部副部長為首的代表團,規格之高是空前的,足以說明中央對此事的重視。周恩來帶領全體在京的政治局委員與代表團一道繞場一周,歡送的群眾在寒冷的天氣中揮舞著國旗和彩帶,向代表團致意。代表團全體同志深感祖國的信任和責任的重大,大家都十分激動。

代表團正副代表開始與周恩來握手告別。代表團的其他成員在禮賓司安排下,匆匆從后舷梯上飛機。周恩來眼睛很尖,看見這些年輕人在上飛機,舉著手一指,說:“怎麼走了,我還沒跟你們握手呢,統統下來!”

正在舷梯上的和已坐在飛機裡的人全都高高興興地下了飛機,能和敬愛的周恩來總理握手道別,是莫大的榮幸。吳建民握著周恩來的手說:“請總理保重身體!”周恩來親切地回答說:“謝謝!”吳建民怎麼也沒想到,這竟是他最后一次與周恩來握手。

“過來,過來!一起照相”

1975年,我奉調回國,回到翻譯室,仍干我的“本行”。6月底7月初,泰國總理克立·巴莫訪問中國,我是隨團翻譯。7月1日,克立·巴莫總理到305醫院拜會周恩來。

305醫院為周恩來接見外賓,專門在一層布置了一間客廳。此時,周恩來身體已經十分虛弱,但他仍然堅持站在門口迎接客人。他經常穿的淺灰色中山裝,顯得有些肥大了,腳上不再是擦得很干淨的皮鞋,而是一雙黑布鞋,因為他的腳腫得穿不進皮鞋了。會見完畢,他陪著泰國總理到會見廳外的大廳,簽署中泰建交公報。

大廳裡擺著簽字的長桌,長桌后是照相階梯,兩國的有關領導早就在階梯上站好,等雙方總理出場。周恩來的眼睛向四周掃了一下,看到我和禮賓司一些工作人員站在桌子對面,就對著我們說:“過來,過來!一起照相!”禮賓司長立即跑過來,讓我們趕快上階梯照相。病魔纏身的周恩來,仍然不忘翻譯和普通工作人員!

簽字儀式完畢,泰國總理向周恩來告辭。為了早點讓周恩來回病房休息,我匆匆向外走去。這時,一個熟悉的聲音傳來:“噯,你!怎麼不握手就走了?”我回頭一看,原來是周恩來總理在叫我。我不好意思地走到周恩來身邊。周恩來握住我的手問:“你回來了?”我不禁一愣,難道周恩來總理還記得我去紐約了?我強忍著淚水輕聲說道:“總理保重!”周恩來回答:“謝謝!”說完,他在工作人員的簇擁下向客廳方向走去。

沒想到,這是我最后一次見周恩來!

1976年1月8日,我們敬愛的周恩來總理與世長辭。當我在廣播中聽到這一噩耗,簡直不敢相信自己的耳朵。11日,周恩來的吊唁儀式在勞動人民文化宮大殿舉行。大殿前排起了長蛇陣,人們在寒風中等著,為的是向敬愛的周恩來總理做最后的道別。我在大殿負責引領外國駐華使館及其他外國友人進入大殿。我一次又一次地帶他們到周恩來骨灰盒前,向周恩來骨灰盒鞠躬。我覺得周恩來似乎就在我的身邊,對我喊:“過來,過來!一起照相!”