毛鼎來

2018年05月15日07:47 來源:淮安區報

周恩來童年讀書的地方

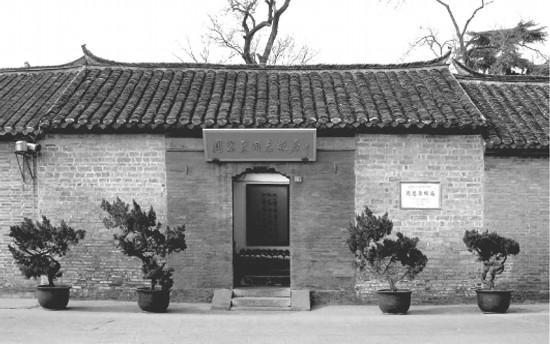

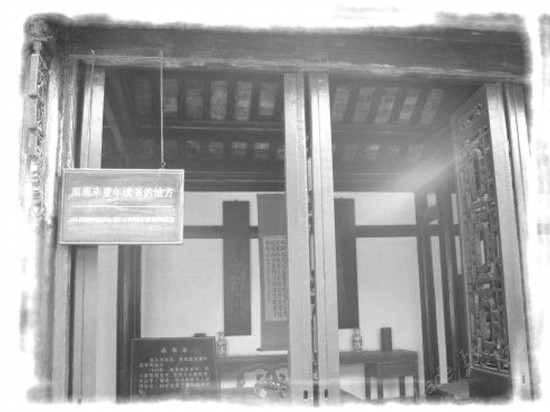

周恩來故居由周家於1839年(清道光十九年)以時值估價260兩白銀購得。故居由東西相連的兩個宅院組成,佔地1987.4平方米,系清咸豐到光緒年間所建的青磚瓦木結構平房,有大小房屋32間,為青磚、灰瓦、木結構。周家的后院,佔地700平方米。西大院原為周恩來二祖父住房。東大院有周恩來祖父住房,繼母和乳母住房,周恩來誕生地、讀書房,水井和菜地。故居大門向北有三間面向西的房屋,是周恩來童年讀書的地方。1898年3月5日,周恩來就誕生在這個院落東側的一間房子裡。

1910年1月中旬(清宣統元年十二月初),少年周恩來在奉天府(即沈陽)度支司(相當於財政局)俸餉科員的伯父周貽賡(曼青)的召喚下,懷著依依惜別的深情,離開了淮城駙馬巷舊居老屋,告別了患難與共的貽奎叔和嬸母楊氏,告別了小姨娘(萬氏十四姑)和兩個弟弟,隨前來帶他的堂伯周貽謙、堂姑父王言伯一起從淮城西門搭乘上了大運河木帆船,離開故鄉淮安城,踏上了新的人生旅途。從此,周恩來再也未能回到他日夜思念的故鄉,再也未能回到他出生的駙馬巷老屋。

周恩來故居由於年久失修,淮安城解放時,故居的房屋有多處破損。1953年,淮安縣委對舊居三間堂屋進行了較大的整修。這件事傳到周恩來那兒,讓周恩來“萬分不安”。周恩來總理一貫保持謙遜精神,生前多次指示淮安縣委、縣政府,不准修建和帶人參觀他的故居。1958年6月29日,周恩來總理給淮安縣委的信中說:“前接我家弟媳陶華來信,得知縣委准備修理我家房屋,我認為萬萬不可,已托辦公室同志從電話中轉告。遠在解放初期,縣政府曾經修我家房屋,我已經萬分不安。當時我曾考慮將這所舊屋交給公家處理,但由於我家嬸母還在,又恐房子交給公家后,公家拿它做紀念更加不好,因而拖延至今。

“現在正好乘著這個機會,由我寄錢給你們先將屋漏的部分修好,然后將除陶華住的房屋外的全部房院交給公家處理,陶華也不再收房租。此事我將同時函告陶華,並隨此信附去人民幣五十元,如不夠用,當再補寄。”

“在公家接管房院后,我提出兩個請求:一是萬不要再拿這所房屋作為紀念,引人參觀。如再有人問及,可說我來信否認這是我的出生房屋,而且我反對引人參觀。實際上,從我嬸母當年來京談話中得知,我幼時同我寡母居住的房屋早已塌為平地了。故別人傳說,都不可靠。二是如公家無別種需要,最好不使原住這所房屋的住戶遷移。”

1960年淮安縣委感到不能再違背總理指示了,研究決定:將周恩來誕生和生活過的東邊宅院,作為縣委學習室和兒童圖書室﹔西邊宅院讓群眾住進去。1965年周恩來派侄兒周爾萃回鄉說服了淮安縣委平掉周家祖塋地,深埋了棺木,墳地交給當地農民種菜。

1973年11月13日晚上9時,國務院辦公室負責人吳慶彤打來電話,傳達周總理指示,當時縣委副書記劉守庭接的電話,他說“總理聽到了反映:1、要動員住在他家裡的人搬家﹔2、要維修﹔3、要開放讓人參觀。是否是這個情況?總理要縣委調查后向國務院辦公室匯報。”第二天,時任淮安縣委常委的王寶瑾經過調查后向國務院作了匯報。11月17日晚國務院辦公室又來電話傳達了周總理的三條指示:“1、不要讓人去參觀﹔2、不准動員住在裡面的居民搬家﹔3、房子壞了不准維修。”11月18日淮安縣委常委開會研究(參加人員有王永保、姚澤、江維邦、劉守庭、楊錦富),作了三項決定:

1、不動員住在裡面的居民搬家﹔

2、不准維修房屋﹔

3、我們要在機關干部會議上動員,不組織、不帶領人去參觀。

江維邦書記並說:要把周總理意見和縣委這三條,向地委辦公室匯報。當晚,縣委就向周總理辦公室作了匯報。對此,周總理表示滿意。

1976年1月8日周恩來同志逝世以后,淮安縣委根據周恩來故居的房屋多年來已有不同程度的損壞,其中部分房屋嚴重失修,有即將倒塌的狀況﹔根據廣大干群對周恩來總理的崇敬與熱愛,對於修建和開放周恩來故居的強烈要求﹔根據縣內縣外、城市農村、軍隊地方許多同志紛紛表示要捐款捐物、組織義務勞動的強烈願望,為了更好地用周恩來總理光輝形象教育自已,並在今后長時期更好發揮教育子孫后代的作用,淮安縣委於1976年12月18日給江蘇省委、淮陰地委打報告,請求批准修復周恩來故居。省委、地委回復:故居按1910年周恩來離開淮安時的原貌進行修復。

1978年初,淮安縣委根據省委的指示,立即進行了研究,組織班子,於1978年5月23日成立了“淮安縣周恩來同志革命文物征集領導小組”,下設“淮安縣周總理故居修復辦公室”,由縣委副書記郭金英同志全面負責。組織 班子,調集人員,設立了“文物資料征集組”、“故居修復組”、“故居陳列布展組”。

1978年江蘇省成立了紀念周恩來誕辰81周年文物史料征集小組,並派省文化局繆生才同志、南京博物院陳列部副主任王英同志指導幫助淮安縣對於周恩來文物史料的征集、周恩來故居的修復、周恩來故居的布展陳列工作。

1978年5月縣委抽調了劉干榮、陳素萍(文化館副館長,江蘇省周恩來文物史料征集領導小組成員)、孫桂雲(周恩來侄兒媳婦,圖書館工作人員)、阮守天(文化館工作人員)、王金牛、盧再彬(淮安師范教師)、宋立勤、王文韶等人組成了“文物資料征集組”,由劉干榮同志負責,辦公室設在龍窩巷。文物資料征集組一經成立,所有人員就忙開了,王金牛同志留守辦公室,接受其他同志從外地郵寄來的文物,造冊登記收藏。劉干榮同志帶領其他同志分頭北上沈陽,南下廣州,西去陝西,東進上海,頂著烈日,冒著嚴寒,吃辛受苦,跑遍了18個省市,走訪周恩來在各地的親屬和在周恩來身邊工作過的同志,拜訪了周恩來曾經工作過的地方。征集了大量的文物史料,為周恩來故居的修復布展做了大量的前期工作。

淮安縣委於1978年11月23日向省建委作了《關於周總理故居修復設計的報告》,並附周總理故居鳥瞰圖和平面圖各一張,材料預算一份。12月19日省建委副主任梁公甫、周吉和、李善余、孫文龍等同志來淮安,同淮陰地委副書記張景良、淮安縣委書記陳耀、縣委常委楊錦富及周恩來故居修復辦公室、文物征集辦公室的有關同志進行了認真、細致的討論,進一步明確了周總理故居修復工作的指導思想和修復原則:必須嚴肅認真,一絲不苟,力求保持或接近1910年的原貌。1978年12月22日省建委對淮安的《關於周總理故居修復設計的報告》作了批復,要求:施工圖設計由淮陰地區建筑設計室審核,經淮陰地區計委批准﹔要抓緊組織各方面力量施工,在保証質量、恢復原貌的原則下,盡快修復。

“故居修復組”由縣政府辦公室主任胡慶堂同志負責,成員有花玉華(淮安縣外事辦公室科長)、狄仁康(淮安師范辦公室主任)等人,他們依照周總理故居的修復必須按照周恩來總理1910年離開淮安時原狀進行的原則。根據文物資料征集組提供的周恩壽(周恩來的弟弟)回憶所繪制的故居草圖,並調查了周總理的有關親屬和了周解總理故居情況的知情人:周爾琪(周總理堂侄)、周爾輝(周總理堂侄)、陶華(周總理堂弟媳)、李亦閔(周總理堂妹婿)、孫桂雲(周總理侄媳),走訪了曾經住在故居裡的劉黨雲(周爾輝的姨兄弟)、張桂英(周爾輝的內弟家屬)、楊老奶奶(房客)、胡銓等故居周邊的群眾,了解故居的原來狀況,特別是時年85歲的老瓦工梁永年,其從小就跟隨父親出入周恩來故居,在其學成瓦工后,一直承擔周總理故居的房屋修理。后來就是根據梁永年提供的周恩來故居已毀壞房屋的地基走向對已毀壞房屋的進行了復建。

省建委批復下來后,淮安“故居修復組”的同志立即在全縣建筑單位抽調優秀的木瓦工。木瓦工們知道要修復周恩來總理故居,他們懷著對周恩來總理無比崇敬和愛戴之情,紛紛在單位報名,甚至有人來到故居修復組辦公室,找到領導,表示決心,要求能參加周恩來故居的修復工作。故居修復組的同志和建筑主管單位仔細研究后,從報名的800余名木瓦工中抽調了260名技術熟練、手藝精堪的木瓦工參加周恩來故居的修復工作。

周恩來故居的修復於1979年1月8日周恩來逝世3周年的日子正式開工。當時正值“四九”,天氣十分嚴寒,大雪紛飛。工人們不畏嚴寒,首先在需修復房屋的周邊用毛竹搭起支架,上面蓋上蘆席,形成一大篷,並在裡面升上16個用油桶做成的大火爐,升起爐火,提高大篷裡面的溫度,不至於磚牆上凍,影響質量。有一天晚上,修復組的同志發現大篷裡煤炭不多了,花玉華同志立即去找物資部門的同志批煤,並連夜找到拉木板車的工人,將煤拉到了大篷裡,保証了大篷裡的正常溫度。260名木瓦工人分成三班,歇人不歇工,三班連軸轉,有的人輪到下班了,仍不想離開,依然在干一些其它工作。在工人們齊心協力的努力下,周恩來故居房屋的修復,僅僅用了16天時間,於1979年1月24日保質保量的順利完工。修復了周恩來故居的門廳、周恩來童年讀書處、出生的房屋,復建了主堂屋、嗣母和乳母的房屋及亭子間、廚房,保証了布展組及時進行布展,為周恩來故居於1979年3月5日正式對外開放創造了條件。

“故居陳列布展組”於1978年12月就進駐周恩來故居西大院(原周恩來二祖父的房屋),在西大院的房屋裡布置周恩來從出生到逝世的光輝一生圖片展覽。由淮安縣文化館館長張勤同志負責,並負責版面的整體設計。狄仁康、盧再彬,負責版面圖片的文字編寫。文化館的丁迺武、薛寶仁、吳錫興三同志負責繪制圖片,他們用水粉畫的形式繪制了周恩來總理童年時代的圖片。許鴻年、毛鼎來二同志負責版面的文字書寫。祁洪元負責拍攝選擇照片,工農照相館的支桂香同志負責放大照片。木工周建業負責版面制作。南京博物院陳列部副主任王英同志指導了東大院周恩來故居的文物布展陳列。

當時由於正值嚴冬,為了能在3月5日周恩來誕辰之前把“周恩來同志紀念展覽”布置好,陳列布展組的同志在西大院的操作房間生起了爐子,不辭辛勞,每天都加班到深夜12點,有時甚至凌晨1時左右。當時加夜班僅僅二兩糧票,人民幣二角錢,但沒有一個人喊累,沒有一個人叫苦,第二天按時正常上班,那時的版面布置不像現在可用電腦刻繪制作,完全依靠人工。當時的版面是由三合板制作成,大版面是由高1.22米、寬2.24米的整張三合板制成。版面上的文字用毛筆書寫,標題字和圖片說明用不同的色彩、不同的字體書寫。在版面的上方寫字,夠不著,我們就把版面放平,扒在版面上寫,一天寫下來,腰酸臂痛,但沒有一個人叫苦。經過陳列布展組全體同志共同努力,布展工作終於在周恩來誕辰紀念日之前完成。

當時布置在西大院的“周恩來同志紀念展覽”分為:第一室,主要介紹周恩來青少年時期,從周恩來同志的出生到由法國回國之間的事情。第二室,主要介紹周恩來同志從法國回國以后到建國以來的情況。第三室,主要介紹周總理關懷故鄉人民和故鄉人民懷念總理的情況。

周恩來總理故居的大門匾額書寫的是宋體字,后由鄧小平同志題寫。

經過大家的共同努力,周恩來故居的修復和布展工作按時高質量完成,恢復了周恩來總理1910年離開淮安時的故居原貌,得到了省委、地委的表揚,周恩來總理故居按時於1979年3月5日對外開放。

1985年對“周恩來同志紀念展覽”重新進行了布展,為:第一部分,周恩來同志的青少年時期:周恩來童年在淮安﹔周恩來同志在遼寧上小學﹔在天津南開學校學習和進行反帝反封建的社會活動﹔留學日本從事愛國活動﹔領導天津“五四”運動、創辦覺悟社﹔赴歐勤工儉學 、尋求革命真理。第二部分,周恩來同志的光輝業績:在廣東的革命活動﹔領導上海工人起義﹔領導南昌起義﹔協助毛主席領導紅軍長征﹔和平解決西安事變﹔抗日初期的革命活動﹔戰斗在重慶﹔回延安參加整風﹔協助毛主席赴重慶談判﹔在南京梅園新村的卓絕斗爭﹔返回延安轉戰陝北﹔在西柏坡協助毛主席指揮解放戰爭﹔協助毛主席創建新中國﹔貫徹執行黨在過渡時期的總路線﹔關懷少數民族的建設事業﹔發展統一戰線﹔創造性地領導外事工作﹔關心科技文教體育事業﹔關懷我軍革命化和現代化﹔人民總理愛人民﹔完全徹底為人民服務的光輝典范。第三部分,故鄉人民懷念周總理:關懷故鄉、大公無私﹔頂著“四害”、悼念總理﹔故鄉人民的懷念﹔黨和國家領導人、各界人士題詞及外賓留言。

周恩來同志故居於1988年1月13日被國務院批准列入第三批全國重點文物保護單位名單。1996年被國家教委、民政部、文化部、國家文物局、共青團中央、解放軍總政治部命名為“全國中小學愛國主義教育基地”﹔2005年被國家確定為全國百家紅色旅游經典景區之一。

毛鼎來:淮安市政協特邀文史委員、淮安市歷史文化研究會理事、淮安區歷史文化研究會理事。