2018年05月10日09:12 來源:淮海晚報

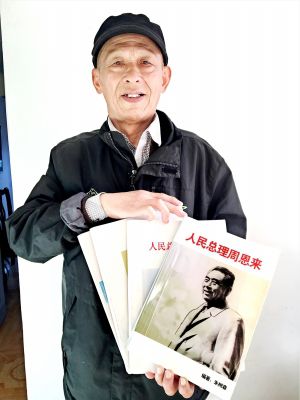

“我家的寶貝就是這本書,是我用了五年時間寫的,全部都是與周總理有關的文章”。市民朱樹森今年75歲,是淮陰師范學院音樂學院的一名樓管員,最近他聯系記者說,他家裡有一個很特別的寶貝,這個寶貝就是這本十多萬字的書,記錄了他耳聞目睹的與周總理有關的事跡。

他說這本書凝結著這五年來他全部的心血。這五年,他除了完成工作之外,其余所有的時間全部花費在這本書的寫作上,這其中更是飽含著他對總理的思念和愛戴,他希望用寫書的方式讓家人以及更多的人學習總理的精神。

●五年堅持

幾易其稿他寫了十萬多字

在朱樹森老人的家中,朱樹森拿出了一摞摞的書,大約有八九本,這些都是他這些年不斷修改的各個版本。他拿出其中最大的兩本書說,這是最初的兩本,都是一些原始的素材,他將自己發表在報紙上、網絡上、雜志上的所有文章打印出來,收集起來,匯集成這兩本原始素材。之后又在此基礎上不斷地增刪修改,將書精簡成一本,而他每天還在堅持寫,又有新的文章不斷加入進來,所以前前后后一共修改了五六次。《懷念周恩來》、《人民總理周恩來》、《故鄉情》這些都是他曾經用過的書名,最終的版本他還是用了《人民總理周恩來》這個名字,他說最后一版基本算是成型了,共計大約十萬多字,應該不會在大修改了,但是會繼續在一些細枝末節上進行修改。

翻開這個最終版本的書,可以看到書中的文章滿是淮安特色。《周恩來故居滿院深情暖身心》、《大鸞誕生地——駙馬巷》、《周恩來童年在淮安》、《周恩來童年讀書處舊址》、《駙馬巷的萬十二姑》、《駙馬巷的陳三姑》、《駙馬巷的周八太》、《臘梅香飄情動人心》、《鎮淮樓滿滿思念情》……

朱樹森說,這些年來,他不斷地向一些報紙、雜志以及網站投稿,數不清投了多少篇文章,最終將這些文章中的精華收錄到這本書中。其實朱樹森隻有初中一年級的文化水平,剛開始的時候,他投出去的文章經常石沉大海,但是他像一個熱愛學習的小學生一樣勤奮,買各種雜志書籍,不斷地學習別人的寫作方法。自從退休后,他在淮師當了樓管員,他更是抓住這個機會經常向學校的老師和學生請教關於寫作的問題,不斷地學習、不斷地琢磨,不斷地修改,在淮師音樂學院他也成了一個名人。

經過堅持不懈的學習后,他投出去的文章採用率越來越高,這也增加了他繼續寫作的信心。這些年來,他寫過關於運河文化的文章,寫過關於《西游記》與淮安的文章,但是寫得最多的還是與周總理有關的事跡。

●寫作動力

來自與周總理的“鄰裡情”

為什麼要寫這麼多關於總理的事跡?他說,這都緣於他和總理的鄰裡之情。上個世紀七十年代左右,朱樹森在駙馬巷附近的一家醫藥公司上班,一直到退休,在這裡工作了38年的時間,每天上下班他都會從駙馬巷周恩來故居門前經過,而朱樹森的姐姐也住在駙馬巷裡,與總理家僅一牆之隔,所以他平時生活中總是能夠聽到很多有關總理的事跡。

朱樹森說,記得上世紀六十年代,姐姐家離運河比較遠,取水不便,周邊鄰裡生活用水全靠周總理家的井水。“百年老井水清涼甘甜,給周圍鄰居帶來許多方便,每次看到這口井,我們對總理的思念就增多幾分”。

朱樹森說,耳聞目睹了很多關於總理的事跡,他越來越感覺到總理的偉大。他說:“正是因為和總理如此之近,聽了很多真實生動的事跡,所以我想把寫下來,而且寫得一定要是貼近老百姓的”。他寫作的素材全部都來源於這38年的耳濡目染,有姐姐一家和周家人交往的事跡,也有從姐姐口裡聽來的總理事跡,也有從周家人口裡得知的一些事情,這些成為他取之不盡的寫作素材來源。

他說,用寫書的方式記錄下來,告訴家人,告訴子孫后代會更長遠,更有意義,更有價值,所以這五年,他筆耕不輟,孜孜不倦地完成了這本書。朱樹森笑言:“對於我這樣的年歲,能把自己對總理的愛戴全部都寫出來,發表出來,可以說是死而無憾了,至少也是給家人留下了一個寶貝”。(劉曉蘭)