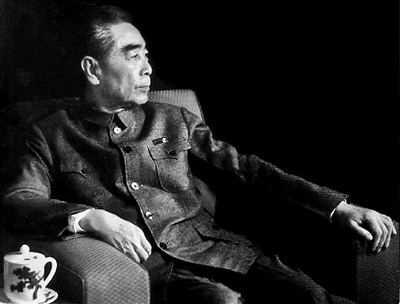

周恩來不僅是偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家,而且是馬克思主義的理論家、思想家和哲學家。對於前者,已經是全世界所公認的了﹔對於后者,則還不太被人們所了解。

(《福建黨史月刊》授權中國共產黨新聞網獨家發布,請勿轉載) 周恩來是蘇區時期我黨中央紅色交通線的奠基者。大革命失敗后,黨的八七會議決定要逐步建立全國性的秘密交通網。

周恩來與抗戰大后方的文藝界

周恩來與抗戰大后方的文藝界

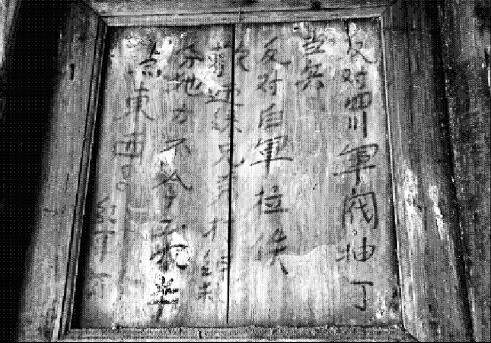

周恩來動員紅軍組建川南游擊縱隊

周恩來動員紅軍組建川南游擊縱隊

作為中共中央的軍事領導人,周恩來高度重視情報工作。 周恩來在1928年春建立的第一個反間諜關系楊登瀛(鮑君甫),是陳立夫的親信、國民黨中央的駐滬特派員。