周恩來最后6個月:因何事一連批注4個“托”字

周恩來最后6個月:因何事一連批注4個“托”字

周恩來一生都反對特殊化 卻說這一點可以特殊

周恩來一生都反對特殊化 卻說這一點可以特殊

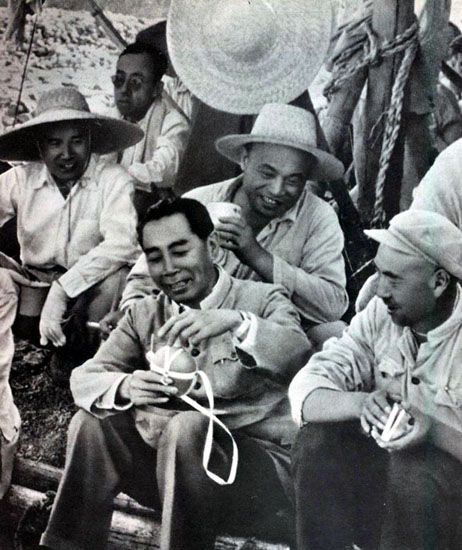

周恩來:領導同志要自覺,不要把自己置於群眾之外

周恩來:領導同志要自覺,不要把自己置於群眾之外

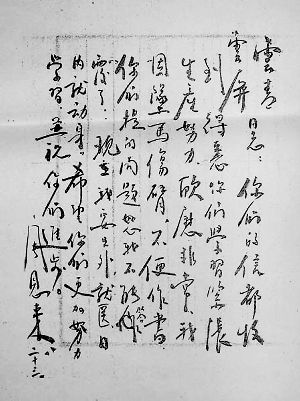

、 周恩來對青年人的成長總是熱情扶持、關懷備至,他曾多次幫助革命烈士子女。上圖為一九三九年他給曹淵烈士之子曹雲屏的復信,下圖為一九四九年他給李少石烈士之女李湄的復信。

家國情懷,溫暖人心的不朽

家國情懷,溫暖人心的不朽

今年是周恩來誕辰120周年,《我的伯父伯母周恩來鄧穎超》悄然問世。 周秉德女士是周恩來的長侄女,沈鈞儒的長孫媳,她自12歲住進中南海,在周恩來身邊生活了十余年,並在周恩來逝世后經常陪伴鄧穎超。